簡介

Presenters:馮傑、鄭政恆

開拓文字新國度,帶來閱讀新感覺。

《開卷樂》,香港電台文教組製作,帶領大家走進文字世界,分享閱讀樂趣。

電台收聽

香港電台第二台,逢星期六晚上8:30至9:00播出。

Podcast 收聽或訂閱

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541&lang=zh-CN

瀏覽香港電台文教組「藝文一格」網頁

rthk.hk/artitude

最新

重溫

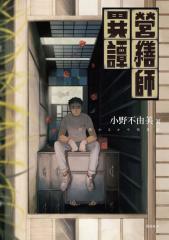

《手語譯者的育成筆記》| 嘉賓︰陳意軒(作者)

Presenters:馮傑、鄭政恆

'

【開卷樂】《手語譯者的育成筆記》-聽不見的香港手語

聽不見,不代表有缺陷,有聾人認為「聽障」一詞帶有貶義,「聾人」才是最佳稱謂。聾人在主流社會往往被定性為少數或弱勢人士,手語這種語言也常常被忽略。陳意軒研究手語多年,並擔任手語傳譯員,她將自身的經歷寫成《手語譯者的育成筆記》一書,希望社會重視聾人需要和手語譯者的地位。

聾不是缺陷,是潛能

手語譯者雖然看似「手忙腳亂」,卻有條理地傳達正確訊息,建構聾人與主流社會之間的橋樑。作者認為「手語譯者游走於主流社會和聾人社群之間」,如同中英翻譯般,他們出現在法庭、醫院這些場所,但原來表演場地、演唱會亦需要手語翻譯。作者指他們會在演唱會中將歌詞、觀眾反應、表演者情緒、現場氣氛等聲音元素用手語表達出來。

譯者要熟悉兩種語言外,更要設身處地融入兩個社群的文化之中。

聾人也有他們自己一套文化,例如用手語溝通時如何正確地將視線移離對方的臉;又如聾人去餐廳吃飯,會選擇圓形餐枱,方便圍坐時看清楚所有人;如果想引起身邊聾人注意的時候,可以嘗試揮手、拍肩,如距離遠可以將燈一開一滅做成閃燈的效果,或是用輕巧的物件如紙團等,向對方拋過去。這些有趣的舉動,對聾人來說是禮貌的表現。

在主流社會下,聽不見被視為缺失,聾人成為需要福利救濟協助的一群。部份人更視手語傳譯為義務工作,作為貢獻社會的一種方法。「『聽覺障礙』一詞,是從醫療角度出發,把『聾』建構成一種需要被改造的缺陷。」可是聾人並不希望大家當其殘疾,甚至有人更以聾人為自豪,他們只是聽不見,其他與正常人無異,如書中言「不是缺陷,是潛能」。

香港手語法律地位

手語是聾人利用手勢溝通語言的統稱,如方言般會因應不同地方發展成一套獨特的語言,在香港,稱為「香港手語」。談起「香港手語」的起源,1935年香港成立第一所聾人學校,教學方針是嚴格的口語方式,校內嚴禁手語,原意希望聾人學童盡量運用剩餘的聽力。當時的老師大多是健聽人士,對於手語摒諸門外,造成師生之間有不少溝通困難,影響聾人學童學習。後來聾人學校增多,學生之間手語溝通亦禁之不絕,加上上海南京地區手語傳入香港,逐漸建構出一套「香港手語」。

時至今日,香港沒有法律確立香港手語的地位。書中提到,「香港手語成為官方語言」動議曾於2017年提交至立法會作出辯論,有反對動議的議員認為香港本地手語尚未演化出一套通用的語言,有贊成方則認為政府需要帶頭建立系統。手語已進入公共領域討論,未來需要更多手語傳譯、聾人組織、政府等多方討論。

有些健聽人士自以為高人一等,其他都是弱勢、需要協助的人,但其實在聾人角度,他們要的並不是甚麼特別的區分,而是一份平等看待和尊重。讀者如對手語感到興趣,亦可以瀏覽香港中文大學手語及聾人中心設立的「香港手語瀏覽器」網頁,就如字典般查找字詞及其對應手語,並附帶影片教授手語的動作。

'